Suspension du jour de carence, enfin !

Suspension du dispositif « jour de carence » pour tous, salariés et agents publics malades pendant cette période d’urgence sanitaire.

Suspension du dispositif « jour de carence » pour tous, salariés et agents publics malades pendant cette période d’urgence sanitaire.

Depuis le début de la crise, l’UNSA Fonction Publique demandait cette mesure de justice, qui permettra de ne pas pénaliser davantage les personnes atteintes du covid-19.

C’est à l’Assemblée Nationale que le Premier Ministre a annoncé cette mesure lors de l’examen du projet de loi sur l’urgence face au Covid-19. Le gouvernement a déposé un amendement à son projet de loi qui prévoit l’application de cette suspension au jour d’entrée en vigueur de la loi.

Depuis le décret du 31 janvier 2020, en cas de confinement, quarantaine, garde d’enfants ou précaution médicale, aucun jour de carence n’était appliquée pour les salariés. Pour les agents publics, une note circulaire s’appliquait mais ne concernait pas les agents malades, y compris, ceux du coronavirus. Un jour de carence leur était appliqué.

Pour l’UNSA Fonction publique, la santé, la maladie ne pouvaient pas être des objets de sanction financière d’autant que des soignants, des agents publics et des salariés sont mobilisés au service du pays.

La suspension du jour de carence était indispensable et nécessaire.

L’UNSA Fonction Publique acte donc positivement cette décision qu’elle réclamait avec insistance.

Coronavirus : décalage du cycle de mobilité

A la demande de l'UNSA lors du CHSCTM qui s'est tenu par conférence audio le 17 mars dernier, le département des relations sociales a décidé, au regard des circonstances actuelles d'épidémie du COVID-19, de décaler le calendrier le cycle de mobilité actuel.

En raison du confinement, la date limite de réception des candidatures par le chef de service d'origine est reportée au 30 avril 2020.

La date limite de réception par le chef de service d'accueil est fixée au 7 mai 2020.

La date limite de réception par la DRH est fixée au 18 mai 2020.

La date de remontée des signalements de cas individuels par les organisations syndicales à l'administration via la plateforme numérique est fixée au 18 mai 2020.

Les résultats de la mobilité seront publiés à partir de la deuxième quinzaine du mois de juin 2020.

Rapport Thiriez : l'UNSA retient l'idée d'améliorer le fonctionnement de la Haute Fonction publique

L’UNSA se réjouit de voir enfin, après des décennies de désintérêt, l’Etat renouer avec une ambition et une réflexion stratégique en matière de gestion de son encadrement supérieur et dirigeant.

L’UNSA se réjouit de voir enfin, après des décennies de désintérêt, l’Etat renouer avec une ambition et une réflexion stratégique en matière de gestion de son encadrement supérieur et dirigeant.

Elle regrette que ces travaux n’aient pas précédé l’élaboration de la loi de transformation de la Fonction publique qui introduit des mécanismes qui portent atteinte à la cohérence des carrières des hauts fonctionnaires.

Elle encourage l’État à s’engager résolument dans un réinvestissement sur sa Haute Fonction publique de carrière et non de se contenter de recrutements opportunistes « sur étagère » qui le priveraient de la maîtrise de son cadre stratégique.

La Haute Fonction publique est garante de l’effectivité des décisions politiques dans nos institutions démocratique, mais aussi de la continuité de l’Etat et du cadre républicain ainsi que du cadre de travail de plus de cinq millions d’agents publics.

La mission Thiriez a veillé à élaborer ses propositions à partir d’une large concertation et dans un souci d’écoute respectueux du dialogue social, illustrant ainsi les aptitudes qu’elle appelle de ses vœux pour les futurs hauts fonctionnaires : une culture de la négociation et du compromis dans un environnement complexe. Attachée au dialogue et convaincue de la nécessité d’écarter l’unilatéralisme des solutions simplistes l’UNSA ne peut que souscrire à cette orientation. Elle souhaite pouvoir contribuer aux discussions et arbitrages qui suivront le rapport.

Elle insiste néanmoins, comme les rapporteurs, sur la nécessité de prendre en compte une masse suffisante de propositions pour ne pas dénaturer la cohérence de la nouvelle architecture à poser qui traite du recrutement, de la formation initiale et continue mais aussi de l’attractivité des carrières des hauts fonctionnaires qui exige des mesures courageuses de valorisation de certains corps comme les administrateurs civils et un meilleur pilotage des carrières individuelles par la direction générale de la Fonction publique.

L’abandon du classement de sortie de l’ENA, la reconnaissance législative d’une catégorie A+, l’affirmation du concours et des collégialités professionnelles sont pour elle particulièrement nécessaires pour garantir une Haute Fonction publique impartiale et compétente, avec des carrières et des formations diversifiées tout au long de la vie.

Elle souscrit également au développement des classes préparatoires intégrées pour que l’Etat puisse offrir une chance réelle à tous ceux qui veulent le servir loyalement en dépit des inégalités sociales et territoriales qui se maintiennent dans la société française. Elle considère qu’il y a lieu de favoriser la circulation et l’intercompréhension entre les différents versants de la Fonction publique et, plus largement, entre les disciplines, les approches et les politiques publiques, ce à quoi s’attachent les rapporteurs. Il convient également de favoriser le rayonnement de la Haute Fonction publique française dans les enceintes et organisations internationales et lui permettre d’apporter ses compétences au-delà de la stricte sphère publique.

Les rapporteurs montrent par plusieurs exemples combien des décisions budgétaires court-termistes et déconnectées des enjeux de ressources humaines, de management, voire de stratégie ont fragilisé dangereusement le fonctionnement durable de l’Etat. Une gouvernance nouvelle des questions de Haute Fonction publique s’impose pour l’UNSA, à laquelle la loi de transformation de la Fonction publique n’a pas répondu.

L’UNSA considère que les propositions présentées au Premier ministre par la mission Thiriez vont largement dans le sens d’une amélioration du fonctionnement de la Haute Fonction publique et, à travers elle, de la bonne gouvernance des administrations publiques. Elle encourage le gouvernement à les prendre en compte et sera une force de proposition pour les améliorer dans les discussions auxquelles elle souhaite continuer à participer.

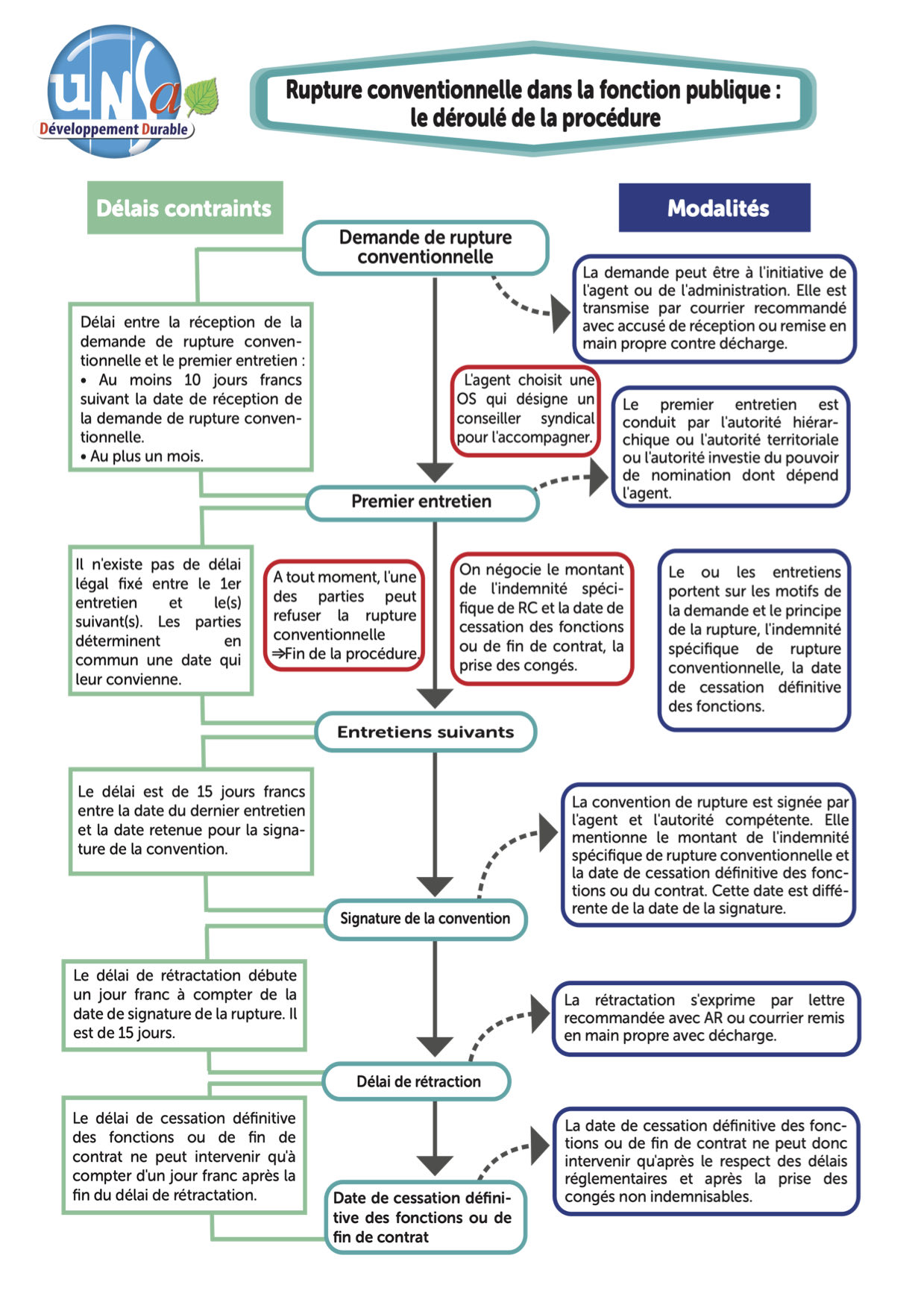

Rupture conventionnelle dans la Fonction publique : mode d'emploi

Alors que les décrets concernant la rupture conventionnelle étaient publiés dès le 1er janvier, il manquait les modèles types de convention. Ceux-ci sont parus au JO du 12 février 2020. L’UNSA Fonction Publique reste attentive à ce que la rupture conventionnelle ne soit pas imposée aux agents.

Alors que les décrets concernant la rupture conventionnelle étaient publiés dès le 1er janvier, il manquait les modèles types de convention. Ceux-ci sont parus au JO du 12 février 2020. L’UNSA Fonction Publique reste attentive à ce que la rupture conventionnelle ne soit pas imposée aux agents.

La parution de ces modèles ne permettra plus aux employeurs de repousser les demandes des agents. En effet, depuis début janvier, ceux-ci recevaient des réponses décalant la mise en œuvre de cette procédure à la parution de l’arrêté contenant les modèles types.

L’UNSA Développement Durable recommande aux agents, qu’ils soient demandeurs ou non, de faire appel à l’UNSA pour qu’elle désigne un conseiller syndical qui les accompagnera lors des entretiens avec l’employeur.

Cliquez sur l'image ci-dessous pour télécharger le flyer

Secrétariats généraux communs départementaux : Instruction relative au volet « ressources humaines »

L'instruction du 6 février 2020 relative au volet « ressources humaines » de la mise en œuvre des secrétariats généraux communs départementaux est disponible. Elle comporte 3 annexes :

L'instruction du 6 février 2020 relative au volet « ressources humaines » de la mise en œuvre des secrétariats généraux communs départementaux est disponible. Elle comporte 3 annexes :

- La circulaire du premier ministre.

- Le tableau de présentation des positions administratives (DGAFP).

- Le tableau de présentation des dispositions d'accompagnement aux restructurations (DGAFP).

La mutualisation des secrétariats généraux des préfectures et des directions départementales interministérielles (DDI) s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'organisation territoriale de l'État. La circulaire du Premier ministre du 12 juin 2019 relative à la mise en oeuvre de la réforme de l'organisation territoriale de l'État acte le principe du regroupement des programmes 333 « moyens mutualisés des administrations déconcentrées » et 307 « administration territoriale de l'État » en un programme unique, le programme 354. Il est inscrit dans le projet de loi de finances de 2020 et sa mise en oeuvre est prévue au ter janvier 2020. Le programme unique sera géré par la direction de la modernisation et de l'administration territoriale du ministère de l'intérieur. Les objectifs sont de rationaliser les dépenses publiques et de renforcer l'État au niveau départemental afin de rapprocher le citoyen de l'action publique.

Dans cette même circulaire il est également décidé de créer des secrétariats généraux chargés des fonctions support communs aux préfectures et aux directions départementales interministérielles entre le 1er janvier et le 30 juin 2020.

L'ensemble des effectifs contribuant aux fonctions « support » mutualisées, sera regroupé au sein de secrétariats généraux communs et transféré au programme 354. Les principes et le périmètre de leur constitution sont précisés dans la circulaire du Premier ministre 6104/SG du 2 août 2019. Cette nouvelle structure, à caractère interministériel est conçue pour intervenir au bénéfice des services dont elle regroupe les moyens supports, tout en préservant la capacité de pilotage et de management des directeurs. Un référent de proximité, appartenant au SOC sera placé auprès de chaque chef de service (secrétaire général de la préfecture, directeur de DDI). La structure sera pilotée par une instance collégiale qui réunira le secrétaire général de la préfecture et les directeurs concernés autour du préfet de département.

Création des secrétariats généraux communs départementaux

Le décret n°2020-99 du 7 février 2020 prévoit la création, dans chaque département, de services déconcentrés à vocation interministérielle placés sous l’autorité du préfet. Ces services, dénommés secrétariats généraux communs départementaux, sont chargés de l’ensemble des fonctions support à l’échelon départemental.

Le décret n°2020-99 du 7 février 2020 prévoit la création, dans chaque département, de services déconcentrés à vocation interministérielle placés sous l’autorité du préfet. Ces services, dénommés secrétariats généraux communs départementaux, sont chargés de l’ensemble des fonctions support à l’échelon départemental.

Le secrétariat général commun départemental exerce ses missions au bénéfice, d'une part, des services de la préfecture de département et, d'autre part, des directions départementales interministérielles créées par le décret du 3 décembre 2009, en métropole, et des services de l'Etat créés par le décret du 8 juin 2010, par le titre I du décret du 17 décembre 2010 et par le chapitre III du décret du 30 décembre 2015, en Guadeloupe, à la Martinique, à La Réunion et dans le département de Mayotte.

Le préfet de département peut, après accord du préfet de région, étendre au bénéfice de services régionaux de l'Etat des missions exercées par le secrétariat général commun départemental.

Le décret est divisé en 2 chapitres : le premier concerne les dispositions générales, le second, les dispositions diverses, transitoires et finales.

L’UNSA lance l’alerte sur l’arrêté du 12 août 2019

Les MTES – MCTRCT ont pris un arrêté le 12 août 2019, publié au Journal Officiel le 5 septembre 2019, pour fixer la procédure de recueil des signalements des agents publics affectés dans leurs services et dans les DDI (pour les personnels dont ils ont la gestion administrative).

Les MTES – MCTRCT ont pris un arrêté le 12 août 2019, publié au Journal Officiel le 5 septembre 2019, pour fixer la procédure de recueil des signalements des agents publics affectés dans leurs services et dans les DDI (pour les personnels dont ils ont la gestion administrative).

Le projet de cet arrêté a été étudié lors du Comité Technique Ministériel du 18 juillet 2019 au cours duquel l’UNSA était la seule organisation syndicale à être présente.

Vos représentants ont fait valoir tambour battant leurs nombreuses observations sur le fait que toutes les garanties prévues par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 et par le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 n’étaient pas au rendez-vous pour protéger le lanceur d’alerte.

A ce titre, nous avons mis en avant plusieurs éléments, parmi lesquels :

-

le fait que ce texte était plus dissuasif qu’incitatif : le projet d’arrêté faisait montre d’une procédure de signalement des alertes volontairement complexifiée, en comparaison avec ce qui existe dans les autres ministères, pour minimiser le nombre de signalements. Par exemple, la possibilité de signaler des faits par message électronique n’est pas ouverte aux agents publics des MTES – MCTRCT, ce qui vient à l’encontre des termes du décret n° 2017-564 du 19 avril 2017. De plus, le projet d’arrêté évoquait le caractère « facultatif » de l’alerte, ce qui venait en totale contradiction avec l’article 40 du code de procédure pénale. En outre, ce projet déclarait que le référent alerte devait être le seul destinataire de l’alerte, ce qui vient contredire la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;

-

le fait que le lanceur d’alerte était d’entrée de jeu condamné sur le bûcher de l’intention de nuire à son service avant même d’avoir émis le moindre signalement : dans le projet d’arrêté, l’administration insistait sur sa possibilité d’accuser le lanceur d’alerte d’être l’auteur de dénonciation calomnieuse, alors qu’elle faisait volontairement silence sur les garanties pénales et statutaires qui entourent le statut de lanceur d’alerte (garanties que nous avons rappelées dans notre article précédent : « Je découvre des faits très graves dans mon service : comment lancer l’alerte ? »).

L’administration nous a répondu le 18 juillet 2019 qu’elle allait réfléchir à nos nombreuses remarques durant la période estivale.

Dont acte. Le 5 septembre 2019, nous avons découvert dans le Journal Officiel toute l’étendue de cette réflexion autour de nos demandes, puisque ce jour était publié l’arrêté du 12 août 2019 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein du MTES et du MCTRCT. En lieu et place d’une vraie réflexion, travail de l’intelligence collective sur les questions données, nous n’avons eu droit qu’à la réflexion du miroir : le texte publié le 5 septembre 2019 était sensiblement le même que celui présenté à l’état de projet le 18 juillet précédent !

Ce qui signifie clairement que les ministères se moquent de la loi et du décret fixant la procédure de signalement des alertes, à bien des titres.

Ajoutons à cela que le projet d’arrêté n’avait été soumis au comité technique ministériel du 18 juillet 2019 que pour information des organisations syndicales, alors ce point aurait dû faire l’objet d’un avis avec vote des représentants du personnel. Le dialogue social a encore une fois été bafoué...

L’UNSA a donc estimé que les ministères ne se limitent pas à se moquer de la législation, de la réglementation, et des syndicats : ils se moquent bel et bien ici des agents, de leur liberté de signaler et surtout de l’idée même de les protéger face aux faits illégaux susceptibles de les menacer dans l’exercice de leurs missions.

L’UNSA avait donc deux solutions : le dialogue social, que nous privilégions toujours, ou à défaut, la voie contentieuse – qui ne peut être mobilisée qu’après avoir exprimé au préalable les points de désaccord au sein des instances. C’est la raison pour laquelle il était indispensable qu’au moins une organisation syndicale soit présente au comité technique ministériel du 18 juillet 2019. Dans cet esprit, l’UNSA a pris ses responsabilités en participant, seule, à cette séance.

C’est ce qui a rendu l’UNSA légitime à se battre, au nom de la liberté de dénoncer inhérente au statut du lanceur d’alerte, et pour vous garantir la protection décente à laquelle tout agent a droit. En octobre 2019, l’UNSA a attaqué la légalité de cet arrêté devant le Conseil d’État.

Étrangement, les ministères, qui n’avaient jusque là pas honoré leur obligation de vous informer de l’existence d’une procédure de signalement des alertes spécifique aux MTES – MCTRCT, ont finalement décidé de vous en faire part récemment… Coïncidence ? Ou conséquence ?

A noter : en attendant que l’UNSA obtienne gain de cause sur cette question devant le Conseil d’Etat, elle peut être un lanceur d’alerte. Nous invitons donc chaque agent ayant connaissance ou pensant avoir connaissance de faits relevant de ce dispositif à nous écrire sur l’adresse dédiée : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..

Je découvre des faits très graves dans mon service : comment lancer l’alerte ?

Les lanceurs d’alertes sont entrés dans l’actualité médiatique ces derniers mois aux États-Unis avec le lancement d’une procédure de destitution du Président américain. Le dispositif d’alerte existe également en France et peut s’appliquer dans des cas très concrets de la vie professionnelle d’un agent public. Nos ministères ne font pas exception et vous pourriez vous retrouver en situation d’être un lanceur d’alerte au cours de votre carrière. Décryptage d’un dispositif à tort méconnu…

Les lanceurs d’alertes sont entrés dans l’actualité médiatique ces derniers mois aux États-Unis avec le lancement d’une procédure de destitution du Président américain. Le dispositif d’alerte existe également en France et peut s’appliquer dans des cas très concrets de la vie professionnelle d’un agent public. Nos ministères ne font pas exception et vous pourriez vous retrouver en situation d’être un lanceur d’alerte au cours de votre carrière. Décryptage d’un dispositif à tort méconnu…

Qu’est-ce qu’un lanceur d’alerte ? Qui peut l’être ?

Le lanceur d’alerte est une personne qui, sans intérêt personnel et de bonne foi, a eu personnellement connaissance de faits graves, et qui peut les signaler.

Dans quels cas agit-il ?

Lorsqu’il s’agit d’une violation grave et manifeste de la loi ou d’un règlement, ou d’une menace ou d’un préjudice grave pour l’intérêt général (article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption, et à la modernisation de la vie économique).

Qui peut lancer l’alerte dans la fonction publique ?

Dans la fonction publique, peut être un lanceur d’alerte tout agent public, fonctionnaire ou contractuel, et tout collaborateur extérieur ou occasionnel du service public concerné (selon le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'État).

Comment lancer l’alerte ?

Il existe une procédure qui doit être définie par chaque ministère au sein d’un arrêté couvrant l’ensemble du périmètre ministériel.

Cette procédure dite de recueil comporte plusieurs niveaux d’alerte en fonction de l’urgence et de la gravité des faits :

-

Le signalement à sa hiérarchie et/ou au référent alerte ;

-

Le signalement au juge administratif qui peut être fait soit directement en cas d’urgence, soit sans réponse à la procédure de signalement interne ;

-

Le signalement au public qui ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de trois mois en l’absence de réponse des interlocuteurs ci-dessus.

Le lanceur d’alerte peut également se diriger vers le Défenseur des Droits pour identifier le bon niveau de signalement.

Quels sont ses droits ? Comment est-il protégé ?

Tout d’abord, le lanceur d’alerte doit être protégé par la procédure de recueil des alertes, qui doit garantir la confidentialité des échanges. S’agissant du signalement de faits graves, il faut éviter que le lanceur d’alerte ne subisse menaces et pressions.

Ensuite, le droit pénal protège le lanceur d’alerte :

-

d’une part, le lanceur d’alerte ne peut pas être mis en cause pénalement pour avoir lancé une alerte qui répond à la définition ci-dessus ;

-

d’autre part, tout comportement de nature à faire obstacle à la transmission du signalement d’un lanceur d’alerte peut se voir puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, pouvant être portés à 30 000 € en cas de diffamation sur la personne du lanceur d’alerte.

Enfin, les fonctionnaires lanceurs d’alerte disposent d’une garantie statutaire, qui les empêchent d’être inquiétés de procédure disciplinaire, de la moindre sanction, et de toute discrimination du fait des alertes qu’ils portent.

Quid dans nos ministères ?

Les MTES – MCTRCT ont pris un arrêté le 12 août 2019, publié au Journal Officiel le 5 septembre 2019, pour fixer la procédure de recueil des signalements des agents publics affectés dans leurs services et dans les DDI (pour les personnels dont ils ont la gestion administrative).

Cet arrêté a été étudié lors du Comité Technique Ministériel du 18 juillet 2019 au cours duquel l’UNSA était la seule organisation syndicale à être présente.

Nous décrypterons pour vous le contenu de cet arrêté dans un prochain article au cours duquel vous découvrirez pourquoi la présence de l’UNSA était si importante le 18 juillet 2019…

A noter : l’UNSA peut être un lanceur d’alerte. Nous invitons donc chaque agent ayant connaissance ou pensant avoir connaissance de faits relevant de ce dispositif à nous écrire sur l’adresse dédiée : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..

Mobilisation au Cerema contre le plan Cerem'Avenir : les agents boycottent les voeux du Directeur Général

Depuis les annonces en novembre dernier des orientations du plan de transformation de la Direction Générale du Cerema, la colère des agents monte et le mouvement de contestation s'amplifie.

Depuis les annonces en novembre dernier des orientations du plan de transformation de la Direction Générale du Cerema, la colère des agents monte et le mouvement de contestation s'amplifie.

Les agents dénoncent les réductions continues d'effectifs (-100 ETP par an depuis 2016 et jusqu'à 2022), la baisse de la subvention de l'Etat qui pour la première fois en 2020, sera inférieure à la masse salariale de l'établissement. Ils rejettent le plan de transformation de la direction dont les orientations sont en contradiction avec les enjeux sociétaux et les besoins des territoires en expertise publique. Ce plan prévoit notamment :

- le regroupement des essais de laboratoires dans 6 entités interrégionales contre 17 implantations actuelles ;

- leur transformation en agences à vocation commerciale ;

- la polarisation des activités techniques et la spécialisation de certains sites éloignant les territoires des équipes susceptibles de répondre à leurs demandes ;

- la déstructuration des équipes de recherche en place en excluant des agents de projets dans lesquels ils étaient impliqués ;

- la mutualisation des équipes support de proximité dans quelques plateformes spécialisées ;

- ...

Les agents craignent que cette nouvelle restructuration de grande ampleur aggrave la perte de compétences et porte irrémédiablement atteinte à l'expertise publique de leurs ministères. Ils redoutent par ailleurs, une nouvelle dégradation de leurs conditions de travail. Nombre d'entre eux devraient faire les frais de cette réorganisation et voir leur poste supprimé, transféré dans une autre implantation ou les conditions d'exercice de leurs missions modifiées en profondeur sans garantie de l'absence de mobilité géographique imposée.

Les agents craignent que cette nouvelle restructuration de grande ampleur aggrave la perte de compétences et porte irrémédiablement atteinte à l'expertise publique de leurs ministères. Ils redoutent par ailleurs, une nouvelle dégradation de leurs conditions de travail. Nombre d'entre eux devraient faire les frais de cette réorganisation et voir leur poste supprimé, transféré dans une autre implantation ou les conditions d'exercice de leurs missions modifiées en profondeur sans garantie de l'absence de mobilité géographique imposée.

Le 17 janvier 2020, les agents du site de Bron ont perturbé les voeux de la direction retransmis en direct sur l'ensemble des sites. Ils ont interrompu le discours du directeur général (DG) en chantant une reprise made in #cerema des Oubliés de Gauvain Sers avant de quitter la salle. Sur les autres sites comme à Clermont-Ferrand par exemple, les agents les ont accompagnés en chanson et ont boycotté le discours du DG.

Devant le refus de la direction d'apporter des améliorations à son plan de transformation, la mobilisation continue et l'intersyndicale CGT-FO-UNSA du Cerema appelle les agents à une journée de grève et de mobilisation le 6 février prochain.

Comité technique des DDI : nouvelle année sans nouveautés

Le comité technique des DDI était reconvoqué ce mardi 14 janvier. En effet, suite au boycott de l’ensemble des organisations syndicales le 3 décembre et au report du 16 décembre compte tenu du contexte social, l’administration soumettait notamment à cette instance le projet de décret relatif à la constitution des secrétariats généraux communs (SGC) aux préfectures et DDI et l’instruction RH destinée aux préfigurateurs des SGC.

Le comité technique des DDI était reconvoqué ce mardi 14 janvier. En effet, suite au boycott de l’ensemble des organisations syndicales le 3 décembre et au report du 16 décembre compte tenu du contexte social, l’administration soumettait notamment à cette instance le projet de décret relatif à la constitution des secrétariats généraux communs (SGC) aux préfectures et DDI et l’instruction RH destinée aux préfigurateurs des SGC.

En cohérence avec son opposition aux SGC pour les DDI, l’UNSA s’est prononcée contre le projet de décret.

Au-delà de cette opposition, nombre de demandes portées par l’UNSA sur le processus de création de ces SGC n’ont toujours pas été satisfaites, en particulier :

- La question du calendrier avec le report de la date de mise en place des SGC au 31 décembre 2020 ; l’UNSA considère toujours la date du 30 juin envisagée comme irréaliste compte tenu de l’importance et de l’impact de cette réorganisation sur les agents et les services concernés, dans un contexte aggravant de fusion de directions.

- La consultation des différents CT ministériels sur le projet de décret de création des SGC, en amont du CT des DDI ; pour l’UNSA, la réorganisation des services déconcentrés impacte naturellement les réseaux et la RH ministériels.

- La présentation des arrêtés de qualification en restructuration conjointement au vote sur le projet de décret de création des SGC. [1]

Les organisations syndicales du CT des DDI ont voté unanimement contre le projet de décret de constitution des SGC.

Restaient aussi à clarifier les positions des différents ministères sur la gestion des sureffectifs et les garanties apportées aux agents qui ne souhaiteront pas intégrer le SGC. Après plusieurs semaines d’atermoiements sur le sujet, la réponse est maintenant claire puisqu’au 31 décembre 2020, les agents qui n’auront pas encore bénéficié d’un repositionnement entreront dans le cadre du nouveau texte relatif à l’accompagnement en cas de restructuration, publié fin décembre 2019. C’est bien ce que l’UNSA prédisait et craignait pour les agents en insistant depuis plusieurs mois sur les responsabilités que devaient s’engager à assumer les ministères vis-à-vis de leurs personnels. Peine perdue puis que pour toute réponse elle obtint le leitmotiv de la « prise en compte de chaque situation », au détriment de l’adoption de garanties collectives.

L’UNSA sera en conséquence extrêmement vigilante à la rédaction de l’arrêté de qualification en restructuration et à l’application intégrale des nouvel les dispositions. Dans le même esprit, l’UNSA a apporté de nouveau des amendements à l’instruction RH à destination des préfigurateurs des SGC. Dans ce dernier cadre, l’UNSA a obtenu un prochain groupe de travail sur l’action sociale au profit des agents des futurs SGC.

L’organisation territoriale de l’Etat a fait l’objet d’un point d’avancement par l’Administration lors de ce comité technique. Peu d’annonces ont été faites en dehors d’une brève synthèse des remontées des préfets de région de fin octobre, ce que l’UNSA a regretté car les propositions de réorganisation auraient mérité un document récapitulatif permettant d’apprécier les orientations générales et spécifiques. L’état des lieux ne transpire donc pas la transparence, à l’instar des restitutions de fin 2018 dans le cadre d’Action publique 2022.

Quant aux nouvelles directions départementales de la cohésion sociale, du travail et de l’emploi (DDICSTE/PP - fusion des DDCS/PP avec les UT DIRECCTE), elles se cherchent toujours un nom définitif mais surtout, là aussi, pour l’UNSA, le calendrier de constitution fixé à juin 2020 laisse envisager des situations inquiétantes pour les agents et les services.

Les processus engagés par l’administration pour réorganiser les services déconcentrés se déploient à grande vitesse, en ligne avec les circulaires du Premier Ministre et adossés à la loi de transformation de la Fonction publique. Pour l’UNSA, l’exercice reste périlleux s’il continue à être contraint dans le calendrier actuel qui veut un aboutissement dans 5 mois.

Les enjeux sont vitaux pour les agents, les services et les missions de service public qui sont impactés.

[1] Ce point devrait être à l’ordre du jour du prochain CT des DDI le 30 janvier